ついにシャドウバースがサ終してしまいました。

スクショを遡ったら自分の開始日は2020年6月15日でした。約4年間ありがとうございました。

せっかくなので個人的に好きだったデッキ10選を思い出として綴っていこうと思います。

自分は競技シーンを一切経験していないランクマ勢だったので、変なことを書いているかもしれませんがご了承ください。

10位:【ORS期】財宝ロイヤル

ORS期の王のデッキといえば間違いなく財宝ロイヤル一択でした。エドワード・ニューゲートでした。

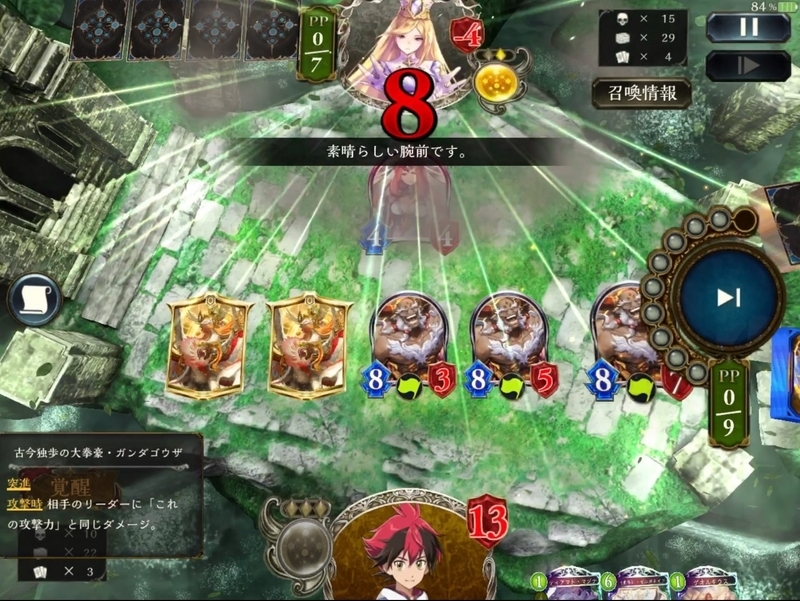

バルバロス砲主=親の顔より見た17点

ずっとTier1だったせいでミラーがとにかく難しかった記憶があります。ロジャー・副船長・バルバロス・砲主・先攻の全てを引けているならわかりやすかったですが、そうじゃない手を渡された時に大参謀でターンを伸ばしたり、あらかじめ旗や首飾りを加えておいて打点を補強するというのが難易度が高かったです。

正直自分自身回すのが下手だった上に回した回数自体も少なかったですが、対応力が高く練度の出るTier1という意味で好きなデッキではありました。

9位:【DOC期】機械ネメシス

総大将であるベルフォメットはご存じ「相手が死ぬ以外のことを全てやる」カード。基本的に「8ターン目以降は何をやってもいいとされている」シャドウバースにおいて、9ターン目に相手の顔に一点も飛ばさないカードが強かったのは珍しかったと思います。

それを実現させていたのは手札を整えつつコストを踏み倒すことができた融合効果、そして機械ネメシスの真のエースであったトレランスの影が大きすぎたと思います。

中盤までは配下たる触手で攻撃しながら、9ターン目に本体がご登場というのは凄まじいラスボス感がありました。

8位:【RSC期】アミュレットビショップ

『アイアロンの残骸』→『モスコの実』→ムニャールサーチというシステムはもはや半永久機関でした。低コストで手札を増やすカードを使ってデッキを回す感覚は楽しかったですが、同時にハンド管理がとても難しくもありました。

ちなみにヤテラントゥナーフ後の微妙な強さの時期の方が好きです。ナーフ前もMP5000盛るまでは回していましたが、ミラー後攻勝率0%、先攻勝率100%の神ゲーでした。

あとは『リボルバーイーグル』も好きなカードでした。バハムート+隼進化顔+ムニャール2枚で20点を出すというワザップもありましたね。

7位:【HOS期】ランプドラゴン

もはや6位と同じデッキです。

ランプドラゴンという名前をしている時点で「運だけ上振れデッキ」と見なされてヘイトを集めまくっていたと思いますが、まったくもって仰る通りだと思います。後5キルもやる時はやりますからね。

とはいえ回していた感触だと、正直結構な確率で6Tや7TにOTKを決めることのできるデッキであり、回復量と苦悶のおかげで耐える能力もそこそこ高いので、デッキパワー自体もかなりあったと思います。

HOS期は6キルが当たり前のハイパーインフレ環境であり、それに倣って多くのデッキが装備している顔バリア相手に手も足も出ないことや、同じOTKデッキとしては機械ウィッチの方が強かったので競技シーンで使う理由はほとんどなかったと思います。

しかし、デッキパワーの高さは上記の通りなのでHOS期以外の時期に世に出ていたら普通に天下を取れていたと思います。仮にこのデッキがTier1として君臨していたら相当不健全なゲームになっていたと思います。「常に手札の受けを作りながら戦う」という意味でプレイングのあるデッキではあったと思いますが、流石に他のデッキと比べると難易度の差は歴然です。

6位:【DOV期】庭園ドラゴン

最強

好きな惣菜発表ドラゴン:ゲオルギウス進化下当てバハムート

5位:【AOA期】狂乱ヴァンパイア

この時の狂乱はシャドバのインフレを象徴するかのようなオールレンジデッキでした。

息をしていた期間は長いようで短かったデッキでしたが、個人的に好きだった時期はやはり圧倒的Tier1であったAOA期ナーフ後の狂乱でした。

・序盤に守護裏副総長・ガロダートというボードを押し付けることでイージーウィンを狙うアグロプラン

・序盤から顔を削りつつ眷属の贈り物を抱えることで6・7ターン目にガロダートを走らせてフィニッシュすることを見据えるミッドレンジプラン

・ヴァイトと『クイーンキャッスル』で相手の山札の打点を受け切って勝つコントロールプラン

・『魅惑の狂想曲』で0コストを抱えながらガロダート+ヴァンピィorガロダートで20点以上を叩き込むOTKプラン

紛れもなくTierGODのデッキではありましたが、上記の4つのゲームプランを使いこなせてこそ真のTierGODになると言えます。自分は全然できませんでした。

ミラーは特に体力の綱引きが大事だったので、ハウリングデーモンの価値が高かったりしました。そしてお互いに狂想曲を開いた後はお互いに盤面に何も出さなくなるという膠着状態になることもありました。

やはりガロダートこそがこのデッキの華でしたね。

ヴァンパイアの八獄カードは全員がデッキの強さを支えてくれるパワーカードであり、カードデザインもオシャレでした。環境次第で特攻隊長が入ったり抜けてたりした印象です。

リーサルを取る時は部下たちの掛け合いを聞く為だけにあえてガロダートから投げたりしてました。基本的にPPを回復できる副総長から投げるのが当たり前なので言わずもがな無駄な労力でした。

「光明落とす常闇の駆動!」←かっこいい

ちなみに1コストの虚飾の炎熱が追加されたEAAアディショナル期である狂乱ヴァンプvs八獄ネメシスの二強時代や、もっと遡るとダークエンペラーが実装された際のユリアスや大悪鬼でわちゃわちゃやってた時期の狂乱も好きでした。

4位:【FOH期】冥府グレモリーネクロマンサー

青春。

自分はこのデッキでBランクからグラマスまで二ヵ月で駆け上がったので、それはもう物凄く思い入れのあるデッキです。

今だからこそ思うのですが、いくらTier1とは言ってもシャドバ初心者が使うようなデッキではなかったと思います。

というのも、このデッキは左の情報ボタンをいちいち開いて確認しなきゃいけないことが多すぎるからです。

カウントを見ながら試合をさせられるのはシャドバなら大体のデッキでさせられることではあるのですが、このデッキは「連携数」「葬送回数」「墓場枚数」「デッキ枚数」と、4つの数字を常に気にしなければならないので忙しさが4倍でした。

それに加えて何よりも、このデッキは「破壊フォロワーに根差したミルティオ抽選」と「グレモリーポイント」という歴代でも特殊すぎる2要素まで考慮しなければなりませんでした。

ミルティオの抽選は破壊されたフォロワーの種類ではなく、枚数によっても変わります。3/1/2が二体出るようなお馴染みの下振れを回避する為にも、葬送するフォロワーは常に考えなければなりませんでした。

グレモリーポイントはカード毎に暗記しなければなりませんでした。もはややってることがお勉強です。

他にもミラーならば相手のカウントも意識しなければならず、『冥府エルフ』は相手の融合枚数を見て現在どのくらい打点が出るのか、『秘術ウィッチ』は相手の土消費数を見てどのくらいバーンダメージが飛んでくるかなど、デッキ対策も強いられていました。

また、ゼルガネイア実装弾ということで「体力14ケア」もさせられました。このデッキは冥府だけでなく、中盤のミルティオ・墓守・リッチ・フェイランを用いた盤面で押し切るプランも狙っていかなければならなかったので、相手の顔を削って良いかどうかの判断を毎回求められていました。

それとこの時期の思い出といえば、悪名高き『専門店ウィッチ』がブイブイ言わせていた時代だったというのもありました。よくわからないまましばかれたりよくわからないまま勝ったりを繰り返していました。

というか『異形エルフ』『リンクルキャルウィッチ』『専門店ウィッチ』がTier1の環境って、今思えば相当治安が悪かったんじゃ……?

自分が始めた時期はこのFOH期頃だったのですが、ネクロマンサーというクラスはしばらくの間ずーっと強かった覚えがあります。

当時初心者で資産が限られていた自分としては、特定のクラスがずっと強かったのはありがたかったです。結局FOHの次の弾もその次の弾もグレモリーネクロでグラマスになりました。

SOR期グレモリーネクロあるある:トリニティモンスターズゼルガネイア気持ちいい!

ETA期グレモリーネクロあるある:インパルスイオ17点気持ちいい!

こんな顔をしているが、8コスト9点疾走である。

というか環境を振り返って確認してみたのですが、ネクロマンサーはFOH~RGW期の2年3ヵ月間、DOV期アディショナル前の2ヵ月間の時期のみ明確に弱く、それ以外はTier2以上に君臨していました。なんという優遇クラス。

ここまで長期間暴れていた理由は、グレモリーがトリモンを盾にしながらナーフから最後まで逃れ切ったこと、『ネクロインパルス』『忌まわしき再誕』『霊体の侵入』などカードパワーがおかしいカードがずっと現役だったことなど、諸々の要素の噛み合いだった気がします。

グレモリーや再誕についてはバグなので例外として、共通しているのはコストに対して打点効率の高いカードをやたら配られていたことでしょうか。あとは自壊が得意というのもシャドバの世界では有利過ぎたのでしょうかね(後述)。

3位:【DOC~OOS期】ハイブリッドエルフ

(リストはDOC期のもの)

Tier1デッキにしては山を掘れる枚数自体はかなり少なく、試合が終わる頃にデッキ半分掘れているかどうかみたいなレベルだった覚えがあります。

その代わりに自分に与えられたハンドを見ながら、ラティカプランとセッカプランのどちらで戦うかを考える。そんなやりくりをしていく楽しさがありました。

やはり勝ち筋が複数あるデッキは面白かったですね。

『ハイブリッドエルフ』『セッカエルフ』『ラティカエルフ』なんて多様な呼び方をされていましたが、自分としてはこのデッキの主役は圧倒的にアリアだったと思います。

前述の通りろくに山を掘れないデッキなのにも関わらず、アリアを引けているかどうかでゲーム難易度が数段階変わるので、対面している側からのヘイトはかなりあったと思います。先攻4ターン目に出てくるアリアなんて「二枚目があるよ」という犯行予告ですからね。

しかし、アリアを引けなければ勝てないデッキかと言われればそんなことはありません。正直このデッキを使っていた時に最も嬉しかった瞬間はアリアを引かずに勝ったときの「俺頑張ってる感」でした。

逆にアリアは引けているのにフィニッシャーが引けていない場合。

そんな時は捕食者・アルバータ・シャムシャマなどの疾走と、エレメントスラッシュのバフやフェアリーのバーンで相手を削り切ったりするなんてゲームもありました。

加えて言えば、そうした勝ち筋を持っているからこそ単純なOTKデッキに留まらず、相手に盤面処理や回復を強要させて自分の手を進ませないようにできるというのも、このデッキが持っていた強みだったと思います。

活躍期間が長く、半年間シャドウバースを支配していたデッキだったと思います。

セッカエルフという括りで見るならば活躍期間はもっと長かったです。実装当初は『重なり合う決意』と『追い風の妖精』のパワーの高さで環境入りし、RSC期以降はラティカという相方を見つけたことでハイブリッド型という新境地が開拓されました。

ラティカ入りのハイブリッド型が強い時期と、純正セッカ型が強い時期が交互に入れ替わっていて面白かったですね。実に一年半もの間姿かたちを変えながら環境に喰らいついていた印象です。

1コスト16点疾走という意味の分からないことをしているのにも関わらず、何故か最後までナーフを逃れたこのフォロワーは、間違いなくシャドバ史に名を刻んだカードだと思います。

バウンス2枚やアリアが落ちた後はあまり悪さをしなくなりましたが、RGWアディショナル期でカーバンクルが追加されたことによって最後の輝きを見せました。

ローテ落ち直前にラティカvsモノという構図になったのは中々エモかったですね。崇拝者ロックやアビスドゥームのせいで歴代でも相当不健全な環境だったイメージはありますが。

この時代のエルフを触っているプレイヤーにとっては「ラティカ算」は必修科目でした。

ウィンドフェアリー+バウンス+ウィスプ二枚を用意できるハンドならば6ターン目に走るのを狙ってみようとか、ウィンドフェアリー+ウィスプ二枚という手ならば7ターン目に走れるとか。ある程度のパターンを頭の中で記憶しておくと同時に、疾走させるターンはプレイ順もパズルのように問われるのが特徴的でした。

そしてこのデッキをTier1たらしめていたのは、シャムシャマの功績もかなり大きかったと思います。

ラティカと合わせて20点を出すという使い方だけでなく、相手の動きが大人しい時に疾走プランで押し切るなど、デッキの柔軟性を底上げしてくれました。

2位:【EOP~RGW期】フラムグラスネクロマンサー

(リストはRGW期のもの)

『フラグラネクロ』という呼び方が一般的に流行していましたが、公式でもその呼称となっていました。

しかし、別にフラグラが圧倒的に主役かと聞かれるとそうでもないデッキなので、『ルルナイネクロ』『ネクロマンスネクロ』等の呼び方もされていた印象です。

今でも『ジャーニーゴブリン』やら『流浪の指揮者』が強かったのは面白いなぁと思います。ニュートラルって書いてあるだけで使う意味があったんですよね。

そんなヘンクツな見た目をしているこの40枚は、典型的な「対応力が高い代わりに難しいTier1デッキ」です。何もかもが深すぎるデッキでした。

ルルナイネクロという呼び名もあったと前述した通り、このデッキの顔は人によってはこの男でした。

「ルルナイをくるくる回しているだけで勝てるデッキ」なんて言われてたりもしましたが、ルルナイを回しているだけでは手が全く進まないしハンドも溢れる一方なので、全然そんなことはないというのがこのデッキの難しいところでした。

スペルをもう一度回す為にあえてカウントを9で止めておく、ベルエンジェルの裏にルルナイを並べて盤面を作るなど、このカード単体で見ても小ネタが多かったです。

このデッキがそうさせたという側面も強いのですが、この時期のシャドウバースは「盤面に何も出さないことがエラい」とされている時代だったというのもあります。

まあシャドバが中盤以降はボードに何も出さない方が強いというのはほとんどの環境でそうだったのですが、この時期は典型的な空盤面大正義の時代だったので、なおのこと盤面にフォロワーを残さないことが重要になっていました。

特定のシチュエーションをケアする意味で空盤面が強いというより、ルームサービスデビルで速攻でハンドレスになられたりスージーでネクロマンス20達成されたりなど、致命的に負け筋に直結していた印象がありました。

このデッキは上記に挙げたスージーのほか、みんな大好きスケルトンレイダーまで居たので盤面を咎める手段が豊富でした。

そして空盤面を作るのも非常に得意です。ギルネリーゼ進化当てエンド! ルナ&統率進化顔エンド! 霊体の侵入エンド! ……などなど。

あとはこの絶妙な盤面のやり取りに欠かせないフォロワーと言えばリメイクベルエンジェルでした。

ポン置きエンドをすることで一旦ハーフロックをしながら山をめくったり、進化後フォロワーと一緒に添えることで強固な盤面を形成するなど、多様な使い方があった印象です。某プロプレイヤーが「小学生がなりたい職業ランキング1位:後4ケルヌンスージーベルエン」なんて言っていた時は笑いました。

本体が攻撃0なので逆に盤面ロックされやすいかと思いきや、進化時効果がエグすぎるので全く無視できないフォロワーだったというのも噛み合っていたポイントだったと思います。

ローテ落ちするまでどのデッキにも積まれまくっていたパワカだったので、このカードが居る時の環境のシャドバはボードのやり取りがめんどくさいったらありゃしなかったです。シャドバの盤面の対話の深さを象徴していたカードだったかもしれません。

総じて、空中戦環境を支配していたというか、もはやこのデッキが環境を空中戦にしていたと言っても過言ではないデッキでした。このデッキが神のデッキとされていたのはもはや必然だったと思います。

しゃどばすチャンネル様は是非「『友魂の少女・ルナ』が『導く鐘・ベルエンジェル』を攻撃した回数」を集計していただきたいです。

ちなみに「あ」という名前で潜っていたら某配信者とマッチングし、負けたら終了配信を終わらせた思い出があります。

1位:【EOP期】アーティファクトネメシス

ここまで有名どころのTier1デッキばかり並べてきたのにも関わらず、急に地味すぎるTier2デッキを1位に置いてしまったことを懺悔します。

RAGE優勝デッキの一員という実績こそあるものの、この弾を通しても立ち位置としてはサードデッキを超えることはなかったと思います。

このデッキはアーティファクトネメシスという名前こそついていますが、別の環境のアーティファクトネメシスのようなガチャガチャして回すシステムからは遥かに遠い所に立っているデッキだと思います。

個人的には『人形アーティファクトネメシス』という呼び名が相応しいと思います。アーティファクトデッキのようなカウント達成後の爆発力、人形デッキのような盤面を取って顔を詰めながら破壊数を稼ぐ戦い方、その二つを内包したハイブリッドデッキでした。

自分の経験していたシャドバ環境の中では非常に珍しい、大真面目なミッドレンジ盤面デッキでした。

ランクインしている他のデッキから自己分析するに自分はどちらかと言えばオールレンジのTier1厨なのですが、だからこそこのデッキは新鮮に映ったのかもしれません。

ハイブリッドエルフのことを「与えられたハンドで様々なプランを見据えながら戦うデッキ」と前述しましたが、このデッキはその傾向が更に強いと思います。

シャドバのデッキにありがちな「ボードのやり取りは最小限であり、山を掘りながら何かしらのカウントを進めることを第一に考える」という使い方からは逸脱していたと思います。

そういったデッキもリソース面の思考で別の難しさというのは発生していましたが、このデッキは常にあらゆるプランを見据えながら、盤面を取りつつ戦わなければならないという点で物珍しさはありました。

また、進化ターンに入ると、ジェネシスアーティファクト、リーシェナ、フルブラストガンナーのどれから先に進化を切るか? ということが毎回問われるのも特徴的でした。

後攻の場合は『無情の侵食』で盤面を作って顔進化なんて択もあり、かなり分岐が多かったです。

一体誰から進化を切るのが正解なのか、これを相手のデッキタイプと試合の流れを考慮して、毎回考えていくのがとても難しかったです。

つくづくこの40枚がTier2を張っていたというのは異例だと思います。

サーチがブレるわ2/2/2バニラだわで、破壊種類数を稼ぐ以上の役割がない、『多腕のアーティファクト』。

2/2/1ラスワ1ドローを出すだけのスペル、『機構の発見』。

アーティファクト限定の使いにくすぎる進化権節約スペル、『音速の突破』。

こんな舐めたカード達が3積みされてるって一体どうなってるんでしょうか。EOPはフラグラネクロとラスワ進化ネクロが全盛期の環境ですよ。よく戦えてたと思います。

進化ターンに択が発生すると前述しましたが、リーシェナの場合はそれに加えてどのトークンを手札に加えるかというチョイスが発生します。

要はコンシードできそうな雰囲気があれば白の章、押し切れそうな雰囲気があれば黒の章を取ればいいのですが、ゲームが自分側に傾いているかどうか判断するという大局観が毎回問われました。対面理解も重要であり、例えば自分は『秘術ウィッチ』相手の場合は相手のライフがどれだけ低くても白の章を取るのが安定であると考えていました。

『葬絶の独唱』は0コストで相手のバリアを剝がすことのできる即効性の高いスペルであり、パラダイムシフトが手札にある場合は実質0コスト3点になるので、これをチョイスするパターンももちろんありました。

そもそも「投げるのをあえて1ターン待って10破壊達成した後に出す」という選択肢もありました。

カード一枚のバリューを高くする代わりに、ただでさえ遅効性な効果が更に1ターン遅れてしまうという代償があります。どちらの方が得できるのか、毎回検討しなければなりません。

白の章と黒の章を二枚置いた時の「毎ターン4ダメージ4回復」という全能感は好きでした。

イラストも好きです。かっこかわいい。個人的なシャドウバースベストカードはこのカードかなぁ。

フルブラストガンナーは登場したEOPが全盛期でしたね。

「ファンファーレ:アナライズアーティファクトを手札に加える」というテキストを考えた人は偉大です。

進化を切ることで盤面処理が大幅に楽になること、ブリッツアーティファクトの打点を通しやすくなること、本体がアーティファクトカードなので種類数を稼げるなど、特典まみれなカードでした。

しかし、このカードに進化を切ることでジェネシスアーティファクトやリーシェナに進化を切るターンが1ターン遅れてしまうということはその都度重く考えなければなりません。あえて進化ターン前に出すことで種類数稼ぎ用のカードとして切る、なんて使い方も全然させられました。

アリアやロジャーやユキシマなど、他のデッキのリーダー付与効果は「進化ターンに持ってるなら確定で出す」レベルには支配的なカードばかりでしたが、このデッキは全くそんなことがなかったです。

フルブラストガンナーだけでなくリーシェナやジェネシスアーティファクトに最速で進化を切る択もあり、つくづく戦い方が独特なデッキだったと思います。

このデッキはEOP環境で3ヵ月間Tier2として君臨していましたが、スピネがローテ落ちした瞬間Tier外になったので儚い命でした。

対戦型格闘ゲームでは変なキャラを使っていることも多い自分ですが、このゲームではTier1のデッキを回すのが好きだったので、クラス勝利数の分布もまちまちになりました。上記の紹介ではウィッチのデッキのみ紹介しませんでしたが、DOC期マナリアウィッチはMP20000になるまで回していたぐらいなので全然使っていました。

ネクロとドラゴンの勝利数はやや突出していますが、ネクロはゲーム開始時から約一年使っていたから、ドラゴンはかっこいいからだと思います。

元々はライバルズがサ終した影響で燃え移ったという経緯だったのですが、なんだかんだで4年間も遊んでいました。

気づいたら人に言えないようなプレイ時間になっていました。自分がSteamのプレイ時間を非公開にしている理由の9割はシャドバのプレイ時間を見られたくないからです。

流石に長年やっていると飽きも来てしまい、3年目以降は明確にプレイする時間が減っていったと思います。

毎回「とりあえずグラマスになるまでやる」という遊び方をしていたことが多かったですが、その割にはデッキタイプの好みはTier1厨だったので、その辺りが自分の中でちぐはぐだったかもしれません。2年もやってればTier1を適当に回しているだけでも時間をかければグラマスになれるようにはなったので、やりがいを感じなくなってしまったのだと思います。

この先にあるのはやはりレートやRAGEなどの競技的にガチるという楽しみ方だと思いますが、そこまで行くとコミュニティとの関わりが必須だったり、何よりも膨大な熱意がないと無理なのがわかり切っているので、自分にとってはハードルが高すぎました。

3年目はイナストに復帰していたこともあり、対戦ゲームを掛け持ちする余裕は持てていませんでした。

マンネリを感じて離れたプレイヤーは自分だけではないというのは、アクティブユーザー数という数字が証明していたと思います。

そんなユーザーの気持ちを読み取ってか、サイゲ様は新作である『Shadowverse: Worlds Beyond』を発表し、リニューアルをキメてきました。

今年夏に出るのかと思ってスタンバっていたら土壇場で約一年も延期することが発表されてビビりました。

発売まではタイムスリップローテーションなる政策で繋ぐらしいですね。気が向いたらやるかもしれません。

なんにせよ『Shadowverse: Worlds Beyond』(以下ドバビヨ)は楽しみですね。サッカーで世界を取ろうと思います。